お盆の風習と地域文化

- 法要 法事

- コラム

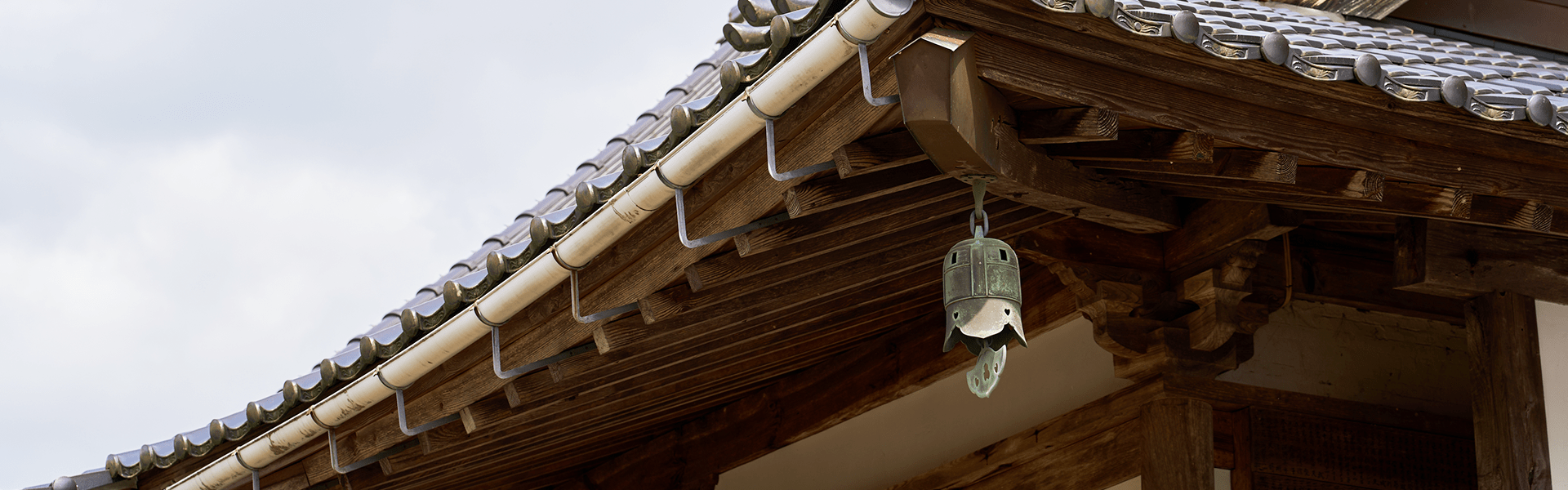

お盆を迎える時期の風習:地域ごとに異なるお盆の文化を探ることで、寺院での盆法要がより意味深いものになります。

近年、日本の伝統行事を受け継ぐことが重要視されています。その中でも「お盆」は、先祖を敬う特別な時期として多くの家庭で大切にされています。お盆は年に一度の行事で、特にこの時期には先祖が帰ってくるとされています。そのため多くの家族が集まり、供養を行い先祖とのつながりを再認識します。本記事では、お盆を迎える時期の風習について、地域ごとに異なるお盆の文化を探り、寺院での盆法要がどれほど大切な意味を持つかを考えていきます。

お盆を迎える

お盆の基本知識

お盆の期間とは一般的には8月13日から16日までを指しますが、地域によっては7月に行われる場合もあり(主に関東)「旧盆」と「新盆」と呼ばれています。この行事は仏教の影響を受けているため、先祖を供養するための法要を行い、ご先祖様の御霊を迎える重要な意味があります。

またお盆には、特に精霊棚や仏壇にお供え物をし、先祖の霊を迎えるための準備をすることが一般的です。さらに家族・親戚で集まり、農作物の収穫に感謝をすることもお盆の一環です。地域ごとの習慣は異なりますが、いずれも先祖を敬う気持ちが根底にあります。

地域ごとのお盆の風習

お盆の風習は地域によってさまざまです。たとえば、関西では「盆踊り」が有名で、夜(大体18時~21時頃)に地域の人々が集まり夜に踊りを楽しむ習慣があります。一方で、東北地方では「迎え火」と「送り火」が重視され、先祖を迎えるために火を焚く習慣があります。これらの風習は地域の気候や歴史に影響を受けて発展してきたため、それぞれの文化の特徴を表しています。

また、沖縄では「ウークイ」と呼ばれる風習があり、先祖の霊を送るために特別な料理を作り、霊をお見送りします。これらの地域ごとの異なった風習を知ることで、お盆の意味を深く理解できるでしょう。

お盆参り

お盆参りの重要性

お盆の時期には、先祖に感謝を表すために墓参りを行う家庭が多いです。お盆のお墓参りは、先祖の霊を敬い家族の絆を深める重要な行事となります。特に家族が一同に集まるこの機会を通じて、先祖の教えや家族の歴史について話し合う良い時間といえるでしょう。

またこの時期に、菩提寺となるお世話になっているお寺(お坊さん)が家庭訪問され自宅のお仏壇でお参りされます。普段は忙しかったり意識しづらいお仏壇・仏間で過ごす貴重な時間を得る機会となります。お仏壇やお墓を掃除しお供物をお供えすることによって、先祖とのつながりを確認し、贈り物やお供えの意味を再認識します。

お盆参りのマナー

特にお墓参りに行く際には近年の猛暑を考え、なるべく複数名で行くか早朝や夕方など涼しい時間帯を選びましょう。お墓参りをして体調を崩しては元も子もありませんからね。服装については涼しさを心掛け熱中症への対策をしましょう。

お仏壇の前でお参りをする際には、正しい作法を守ることが求められます。普段は疎かになりがちな仏事ですが、せっかくのお盆ですので家族で時間を合わせて、心を込めて先祖に感謝の意を示しお参りしましょう。そして遺影などを見てその関係性を子や孫に説明するのも良いかもしれませんね。

寺院での盆法要

盆法要の流れ

お盆の時期になると、多くの寺院で特別な盆法要が行われます。法要とは具体的には、読経や説法、供物の奉納が行われます。このような法要に参加することで、寺院との接点を見つめなおし、お念仏に出会う感謝の意を示すことができます。

法要が始まると寺院の住職や所属する僧侶が読経を行い、供物を通じて先祖の霊を迎えるとともに、参加者自身も心を整え、先祖を思い起こすことができます。法要が終わった後には、参加者が僧侶からお話を聞く機会もあり、この時間を通じて先祖への理解菩提寺がある意味を深めることができるのです。

盆法要の意義

盆法要は、先祖を供養する儀式であるだけでなく、参加することで自分自身の精神状態を整える機会を提供します。人生のいろいろな局面で、先祖から受け継いだ教えや知恵があることを思い出し、それらに感謝をすることが大切です。

寺院での法要は、先祖だけでなく、自分自身の内面を見つめ直す良い機会ともなります。多くの人が集まることで、共感やつながりを感じることができるため、人々の絆が深まる時間ともなります。このように、盆法要は精神的な意味を超えて、地域や人々をつなげる力を持っています。

寺院での特別な行事

多くの寺院では、お盆の時期に特別な催し物やイベントが行われます。たとえば、当山においては毎年8月13日にお寺の本堂を使って地域内で初盆を迎えられる方々の追悼法要が勤められ、その後境内においては盆踊りが催されます。これらの活動は地域の人々が集まり、共に楽しむ機会を提供するものであり、お盆の意味を共有することができます。

こういった催し物があることで、自身の宗教観を見つめなおす機会にしたりできると思います。

結論

今日の日本においてお盆は単なる行事ではなく、先祖への感謝や家族のつながりを再確認する大切な期間です。お盆の時期には、地域の風習を知り、寺院での経験を通じて、先祖を敬う気持ちを育んでいくことが重要です。各地域で異なる文化や風習を理解することで、盆法要の意義が一層深まることでしょう。このような思いを持って、お盆を迎え、先祖を敬う精神を大切にしていきたいものです。